昨日にBitmap2Materialについて記事を書いたわけですが、早速というかなんと言うかメールで質問をいただきました。

「画像を読み込むと各種のマップが生成されますが、ディスプレイスメントマップが表示されません。こちらについては正常ですか?」

というご質問内容です。

お答えします。

はい、正常です。終わり!

いやいや、これじゃ答えになりませんよね。

そもそもBitmap2MaterialにしろSubstance for MODO 701しろちゃんとしたマニュアルがないというのはどういうことだぁ!

昨日のブログでは「機能については、今回は説明しません…」と書いたのに説明するはめになったじゃないかぁ!

いいんだけどね。

Bitmap2Materialは調整項目が60オーバーあります。

いやいや、Grunge Mapとか追加のマップを使うともっともっとあるかぁ〜。

これ、全部説明してたら本になっちゃうよ。

だから質問あった項目だけね!

デフォルトの設定では、ディスプレイスメントマップはグレー1色の表示で何も書きこもまれていません。

当然ですが、SubstancePlayerで出力してもディスプレースメントマップは書き出されますが、グレー1色です。

これは、Substance for MODO 701でも同じです。

Bitmap2Materialは、ノーマルマップとディスプレイスメントマップのバランスを調整して使用するようになっています。

簡単に言うとノーマルマップだけを使用するか、ディスプレイスメントマップだけを使用するか、細かいディテールはノーマルマップを使って粗いディテールはディスプレイスメントマップを使用するかを設定します。

SubstancePlayerの場合はココ!

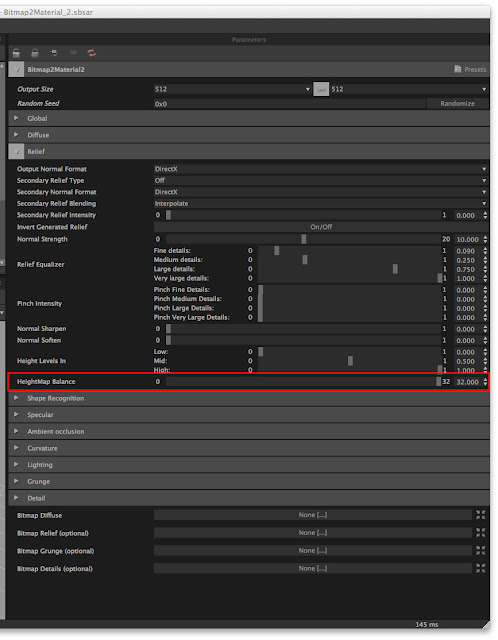

Substance for MODO 701の場合はココ!

同じくHeightMap Balanceという設定があって数値が32になっているはずです。

以上、ご理解いただけましたでしょうか?

ちょっとぼやいてもいいですか?

SubstancePlayerは設定項目をグループ化して項目を畳めるようになっていて使いやすいのですが、Substance for MODO 701は全部並べたままでわかりにくい。

小さい文字は年寄りにはきびしいんだよぉ。

SubstancePlayerと同じようにグループ化して項目を畳めるようにするぐらい簡単なことなんだからやっといてよ!

「画像を読み込むと各種のマップが生成されますが、ディスプレイスメントマップが表示されません。こちらについては正常ですか?」

というご質問内容です。

お答えします。

はい、正常です。終わり!

いやいや、これじゃ答えになりませんよね。

そもそもBitmap2MaterialにしろSubstance for MODO 701しろちゃんとしたマニュアルがないというのはどういうことだぁ!

昨日のブログでは「機能については、今回は説明しません…」と書いたのに説明するはめになったじゃないかぁ!

いいんだけどね。

Bitmap2Materialは調整項目が60オーバーあります。

いやいや、Grunge Mapとか追加のマップを使うともっともっとあるかぁ〜。

これ、全部説明してたら本になっちゃうよ。

だから質問あった項目だけね!

デフォルトの設定では、ディスプレイスメントマップはグレー1色の表示で何も書きこもまれていません。

当然ですが、SubstancePlayerで出力してもディスプレースメントマップは書き出されますが、グレー1色です。

これは、Substance for MODO 701でも同じです。

Bitmap2Materialは、ノーマルマップとディスプレイスメントマップのバランスを調整して使用するようになっています。

簡単に言うとノーマルマップだけを使用するか、ディスプレイスメントマップだけを使用するか、細かいディテールはノーマルマップを使って粗いディテールはディスプレイスメントマップを使用するかを設定します。

SubstancePlayerの場合はココ!

Relief の項目を開くとHeightMap Balance という設定があります。

デフォルトでは、スライダーが一番右にあって数値が32になっているはずです。

これは、レリーフの高さはすべてノーマルマップで表現するということを意味します。

なので、ディスプレイスメントマップには何も書き込まれません。

この数値を0にするとレリーフの高さはすべてディスプレイスメントマップで表現するということになるので逆にノーマルマップには何も書き込まれません。

ノーマルマップとディスプレイスメントマップを見ながらスライダーを動かすとノーマルマップとディスプレイスメントマップのディテールの割合が変化するのでよく理解できると思います。

同じくHeightMap Balanceという設定があって数値が32になっているはずです。

以上、ご理解いただけましたでしょうか?

ちょっとぼやいてもいいですか?

SubstancePlayerは設定項目をグループ化して項目を畳めるようになっていて使いやすいのですが、Substance for MODO 701は全部並べたままでわかりにくい。

小さい文字は年寄りにはきびしいんだよぉ。

SubstancePlayerと同じようにグループ化して項目を畳めるようにするぐらい簡単なことなんだからやっといてよ!

はじめまして

返信削除substanceに興味があり試していたのですが

.sbs

.sbsar

.sbsprs

の違いが分からず混乱しております。

もし宜しければ教えていただけないでしょうか?

はじめまして、カステラさん。

返信削除カステラさんが試されたのは、Substance Designerでしょうか。

Substance DesignerはSubstanceのファイルの書き出しが出来るのですが、

Substance for MODO 701では、MODO内でsubstanceを使用するだけですので、

ご質問のファイル形式に関しての知識は詳しくありません。

どうも、すみません。

ご回答ありがとうございます。

返信削除試したのはSubstance Designer、modoのプラグイン、SubstancePlayerになります。

プラグインをLuxologyのサイトからダウンロードする際に

「Substance_Tutorial」

「Substances_for_MODO」

という二つのファイルを取得しました。(フォルダ内に拡張子が混在している)

チュートリアルを進めていくうちに次のことに気が付きました。

・SubstancePlayerは.sbsと.sbsarどちらでも開ける。

・modoだと.sbsarファイルしか開けない。

英語があまり得意ではないため情報収集に手間取りこちらで質問させて頂いた次第なのですが、もう少し調査してみたいと思います。

丁寧にご回答いただき本当にありがとうございます。

Hibiさんのブログ、公演、記事、動画はmodo301のころからずっと参考にしてきました。

今後も陰ながら応援しております!